2016年に発生した熊本地震によって被災した阿蘇神社。楼門を初めとする、国指定重要文化財6棟が甚大な被害を受けました。

被害状況としては、楼門は全倒壊、三の神殿は損壊、一の神殿、二の神殿、神幸門(みゆきもん)、還御門(かんぎょもん)は部分損壊。

とくに大きく被災したのが、江戸時代末期に建てられた『楼門(ろうもん)』。阿蘇神社の楼門は日本三大楼門の一つなのですが、激震で完全に倒壊。

- 周辺の人気スポット

- 【阿蘇】 あか牛丼 おすすめ店舗

- 阿蘇神社参道 おすすめランチ《厳選5店》

- 阿蘇 ミルクロード 大観峰《絶景スポット7選》

- 阿蘇火口見学《観光 規制情報》

- 阿蘇 草千里[駐車場 レストラン]観光ガイド

- 【熊本復興】ワンピース像:設置場所

- 【午後の紅茶 CM 南阿蘇】撮影ロケ地 情報

- 【湧水】南阿蘇 水源ガイド

| カーサブスク | 車のサブスク【SOMPOで乗ーる(そんぽでのーる)】 |

|---|

| 大塚製薬 | ポカリスエット アイススラリー《凍らせて飲むポカリ》 |

|---|

| 楽天モバイル | 楽天モバイルならスマホの料金が超お得! |

|---|

| 楽天トラベル | 温泉宿・ホテル・レンタカー予約 |

|---|

阿蘇神社 楼門

阿蘇神社 楼門 保存修理

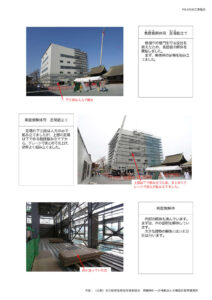

熊本地震で全倒壊した『阿蘇神社 楼門』の復旧(保存修理工事)のため、3階構造の作業棟が組み上げられました。国指定重要文化財の保存修理工事は極めて珍しく、阿蘇神社の楼門を含めわずか数例しかありません。

阿蘇神社 楼門の保存修理工事は、文化財建造物保存技術協会の設計・監理のもとで実施されています。

1期工事

2016年10月から2019年3月までに、楼門の解体保管・調査と他の国指定重要文化財5棟の部分修理工事を終了。

全倒壊した楼門から約11,000点に及ぶ部材を回収し、極力再利用することを前提に、再利用できる部材、部分的に補修を要する部材、代替が必要な部材に分類のうえ、部材の補修と代替部材の製作を進めました。再利用率は72%に達しています。

2期工事

2019年4月に着手した楼門の復原工事では、初めに、施工ヤードを覆う高さ24.1m、幅22.5m、奥行25.3mの素屋根を架設。

その後、再築に取りかかり、工程的には20年7月に基礎部、21年4月に1階の柱・梁、21年11月に1階小屋組と順に仕上っていき、3月末までに8,000点近くの部材の再築を終えた。

保存修理工事の最大の難点は、従来の部材による骨組を復原しつつ、震度7の地震に耐えられるように元はなかった耐震鉄骨を骨組の中に納めること。

耐震鉄骨と骨組の干渉部については、既存部材の必要最小限の移動とそれに対応した新たな組み合わせによる解消を原則として対応。また、保管していた木材の多くは荷重から解放されて変形しているものの、基本的には木材に加力して元の組み合わせを実現することを原則とした。

こうした対応が難しい場合、都度、文化財建造物保存技術協会と協議し、限定的に部材に加工を加えることで、文化財としての価値を棄損しないように対応。

| 楽天モバイル | 楽天モバイルならスマホの料金が超お得! |

|---|

| 楽天トラベル | 温泉宿・ホテル・レンタカー予約 |

|---|

楼門 特別公開:2023年3月

阿蘇神社の楼門は江戸時代末期に造営され、日本三大楼門の一つ。

阿蘇神社の建築物は約2,300年の歴史があります。それゆえ『国指定重要文化財』といった文化財保護法に基づいた修復が必要なため、復旧には様々な課題がありましたが、熊本地震発生から7年目にして楼門の復旧工事が9割ほど完了しました。

楼門を覆っていた復旧作業棟は今後解体されますが、ふだん見ることができない高さや位置から楼門が詳細に見れるため、2023年3月5日から12日までのあいだ期間限定で一般公開しました。

なお、復旧工事完了後の正式なお披露目は2023年12月頃の予定。

| 犬猫 保護支援 | 『保護犬・保護猫』支援プログラム |

|---|---|

| ふるさと納税 | ふるさと納税 返礼品 人気ランキング |

| 災害非常食 | 長期間 保存食セット(数日分) |

楼門 素屋根解体と立入規制:2023年4月

熊本地震により全壊した重要文化財『楼門』は、全国的に例の少ない全天候型の大規模仮設物(素屋根)を設置して復旧工事を進めていました。その楼門も地震前の姿を取り戻し、3月下旬から素屋根の解体工事を実施していますが、5月の大型連休明けから大規模な解体段階に入ります。

素屋根解体工事は、境内の立入規制区域を拡大するため、参拝所で参拝が一定期間(規制予定:2023年5月8日〜7月9日)できなくなります。なお、仮の参拝所と迂回参拝順路ほ以下の画像を確認してください。

楼門 素屋根の撤去:2023年5月上旬

阿蘇神社の楼門(ろうもん)では、復旧工事完了へむけて補修作業棟として楼門を覆っていた素屋根の解体作業がすすんでいます。

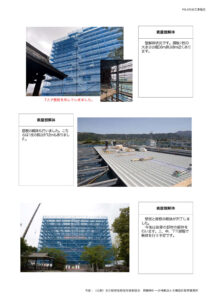

素屋根解体:屋根・外装部分

- 素屋根解体用 足場組立て1

- 修理中の楼門を守る役目を終えたため、素屋根の解体を開始。まず、解体用の足場を組み立て。

- 素屋根解体用 足場組立て2

- 足場の下三段は人力のみで組み立てましたが、上部の足場は下である程度組み立ててから、クレーンでまとめて吊上げ、効率よく組み立て。

- 素屋根解体1

- 室内床に張ってあった木の部材を解体。大きな建物の解体とはいえ分別は行います。

- 素屋根解体2

- 外装の壁部分を解体。鋼板1枚の大きさは幅0.6m長さ8m近くあります。

- 素屋根解体3

- 屋根の解体。屋根部材1枚の長さが12mもあります。

- 素屋根解体4

- 壁板と屋根の解体が完了後は、鉄骨の部材の解体。上、中、下三段階で解体を行う予定。

楼門 鉄骨の解体:2023年5月下旬

地震災害復旧が9割ほどすすんでいる楼門(ろうもん)では、復旧工事完了へむけて補修作業棟として楼門を覆っていた素屋根外装の解体が完了し、鉄骨部分の解体がはじまりました。

鉄骨の部材の解体は、上段・中段・下段と三段階で解体されます。鉄骨部部の解体作業ではクレーンなどの重機設置のほか解体スペースが必要なため、立入規制の範囲が拡大されます。参拝される方は、立入規制部分・仮の参拝所と迂回参拝順路の案内画像をご確認ください。

迂回参拝順路・仮の参拝所

阿蘇神社の第2駐車場から見える鉄骨に囲まれた楼門。ここから仮参拝所までの迂回路は、中央のスロープ部分から右側へと進んでいく。

迂回路では神殿を裏側からジックリと観察することができる。手前の囲いには復旧待ちの部材置き場がある。

仮参拝所は、拝殿の左横に位置する場所に設置されている。

本来の参拝所は、『楼門』補修棟の鉄骨解体スペースにかかるので安全対策として閉鎖している。

補修棟:鉄骨の解体状況

鉄骨部材の解体作業・仮参拝所までの迂回期間は、2023年7月9日までの予定。

| カーサブスク | 車のサブスク【SOMPOで乗ーる(そんぽでのーる)】 |

|---|

| 大塚製薬 | ポカリスエット アイススラリー《凍らせて飲むポカリ》 |

|---|

| 楽天モバイル | 楽天モバイルならスマホの料金が超お得! |

|---|

| 楽天トラベル | 温泉宿・ホテル・レンタカー予約 |

|---|

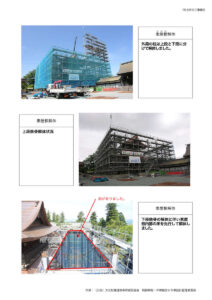

楼門 素屋根解体:2023年7月

阿蘇神社の楼門(ろうもん)では、大規模補修の作業棟として楼門を覆っていた素屋根・鉄骨を解体しました。

- 素屋根解体1

- 外周の柱上段と下段に分けて解体しました。

- 素屋根解体2

- 上段鉄骨解体状況

- 素屋根解体3

- 下段鉄骨の解体に伴い素屋根内部の床を先行して解体しました。

- 素屋根解体4

- 階段解体状況

- 素屋根解体5

- 下段鉄骨解体状況

- 素屋根解体6

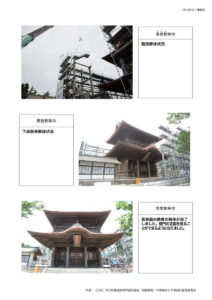

- 南東面の鉄骨の解体が完了しました。楼門の正面を見ることができるようになりました。

楼門 素屋根解体:2023年8月

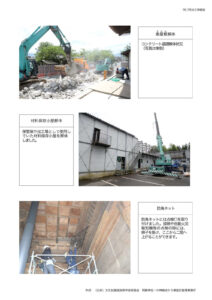

阿蘇神社の楼門(ろうもん)では、大規模補修の作業棟として楼門を覆っていた素屋根のコンクリート基礎・材料保存小屋を解体しました。

- 素屋根解体1

- 南西隅の柱が最後に解体されました。

- 素屋根解体2

- 鉄骨解体完了。

- 素屋根解体3

- 素屋根のコンクリート基礎、ロボットのような重機でコンクリートを砕きながら解体しました。(写真南側)

- 素屋根解体4

- コンクリート基礎解体状況(写真東側)

- 材料保存小屋解体

- 保管庫や加工場として使用していた材料保存小屋を解体しました。

- 防鳥ネット取付

- 防鳥ネットに点検口を取り付けました。掃除や自動火災報知機等の点検の際に、梯子を掛け、ここから二階へ上がることができます。

| カーサブスク | 車のサブスク【SOMPOで乗ーる(そんぽでのーる)】 |

|---|

| 大塚製薬 | ポカリスエット アイススラリー《凍らせて飲むポカリ》 |

|---|

| 楽天モバイル | 楽天モバイルならスマホの料金が超お得! |

|---|

| 楽天トラベル | 温泉宿・ホテル・レンタカー予約 |

|---|

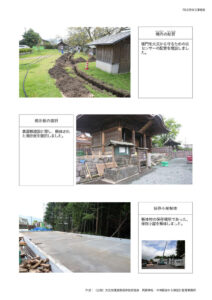

楼門 素屋根解体:2023年9月

阿蘇神社の楼門(ろうもん)では素屋根の解体が完了のほか、隣接する回廊の解体されました。現在は、楼門に付随する設備の工事をすすめています。

- 素屋根解体

- 素屋根の基礎コンクリートの解体も完了しました。路面を元通りに復旧しました。

- 避雷設備の復旧

- 避雷設備を復旧しました。

- 回廊の解体

- 楼門両脇の回廊も解体されました。

- 境内の配管

- 自動火災報知機や炎感知器などの防災施設の配管埋設工事を行っています。

- 仮囲い縮小

- 仮囲いを縮小し、説明板を取り付けました。

- 御田祭

- 2022年7月29日、4年ぶりとなる御田祭が行われました。楼門を背にしての開催熊本地震以来8年ぶりとなりました。

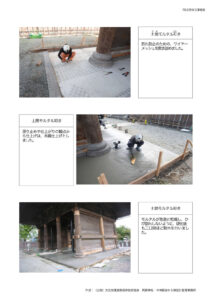

楼門 素屋根解体:2023年10月

阿蘇神社の楼門(ろうもん)では、本体の構造部分の復旧は完了。現在は、楼門に付随する設備の工事をすすめています。

- 土間モルタル叩き1

- 割れ防止のための、ワイヤーメッシュを敷き詰めました。

- 土間モルタル叩き2

- 滑り止めや仕上がりの観点から仕上げ、木鏝仕上げとしました。

- 土間モルタル叩き3

- モルタルが急激に乾燥し、ひび割れしないように、硬化後も三日間ほど散水を行いました。

- 境内の配管

- 楼門を火災から守るための炎センサーの配管を埋設しました。

- 掲示板の復旧

- 素屋根建設に際し、解体された掲示板を復旧しました。

- 保存小屋解体

- 解体材の保存場所であった、保存小屋を解体しました。

| 犬猫 保護支援 | 『保護犬・保護猫』支援プログラム |

|---|---|

| ふるさと納税 | ふるさと納税 返礼品 人気ランキング |

| 災害非常食 | 長期間 保存食セット(数日分) |

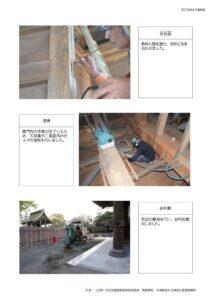

楼門 素屋根解体:2023年11月

阿蘇神社の楼門(ろうもん)の修復作業は最終段階へ。本体の構造部分の復旧は完了。楼門の細部への作業と、周辺設備の工事をすすめています。

- 古色塗

- 新材に墨を塗り、古材と色を合わせました。

- 清掃

- 楼門内の作業が完了したため、天井裏や二階室内の仕上げの清掃を行いました。

- 砂利敷

- 周辺の整地を行い、砂利を敷均しました。

- 自動火災報知機の復旧

- 楼門を火災から守るための設備を復旧しました。楼門内部に煙感知器をつけました。透塀が完成した後、この総合板透塀に取り付ける計画です。

- 炎センサーの埋設配管

- 楼門を監視する炎センサーの配管を埋設しました。楼門の周囲のポールに炎センサーを付けて監視する計画です。

- 竣工写真撮影

- 二階室内の竣工写真を撮影しました。大判サイズのフィルムを用い、ストロボを4台発光させました。

【竣功祭】 楼門 くぐり初め

再建工事が続いている阿蘇神社の楼門(ろうもん)ですが、2023年12月7日に再建を祝う祭りを開催します。

開催される『竣功祭(しゅんこうさい)』は、楼門が無事に修復完了したことを報告するお祭りで、神職らによる『くぐり初め』などが執り行われます。行事終了後は一般参拝者も完全復旧した楼門をくぐることができます。

![ライブカメラ[阿蘇 人気 観光スポット]](http://asolog.mt-biker.net/wp-content/uploads/2020/07/aso-tourism_ti1-150x150.jpg)

![阿蘇 ミルクロードと大観峰[外輪山 絶景スポット]](http://asolog.mt-biker.net/wp-content/uploads/2019/02/mk-spot_ti1-150x150.jpg)

![設置場所いつ[ワンピース像 熊本]](http://asolog.mt-biker.net/wp-content/uploads/2019/03/OP-kumamoto_ti1-150x150.jpg)

![阿蘇火口周辺の観光[砂千里・阿蘇中岳・高岳]](http://asolog.mt-biker.net/wp-content/uploads/2019/04/aso-kakou-kankou_ti1-150x150.jpg)

![展望所 駐車場 開通いつ[新しい阿蘇大橋 ヨ・ミュール]](http://asolog.mt-biker.net/wp-content/uploads/2020/10/aso-325-bridge_ti2-150x150.jpg)

![上白石 萌歌:南阿蘇村[午後の紅茶 2016冬 CMロケ]](http://asolog.mt-biker.net/wp-content/uploads/2016/12/2016w-gogotea-minamiaso_ti-150x150.jpg)

![開花状況 桜名所 スポット[一心行の大桜:南阿蘇]](http://asolog.mt-biker.net/wp-content/uploads/2020/01/aso-ixtsushingyou-sakura_ti1-150x150.jpg)

![開催時期 日程いつ 道路規制[阿蘇 野焼き:草千里 米塚]](http://asolog.mt-biker.net/wp-content/uploads/2020/10/noyaki-aso_ti2-150x150.jpg)

![[阿蘇神社 初詣(正月参拝)情報]](http://asolog.mt-biker.net/wp-content/uploads/2017/12/asojinjya-hatsumoude_topimg-150x150.jpg)

![大観峰 阿蘇[ミルクロード:雲海・ドライブ・ランチ]](http://asolog.mt-biker.net/wp-content/uploads/2020/07/daikanbou-guide_ti1-150x150.jpg)